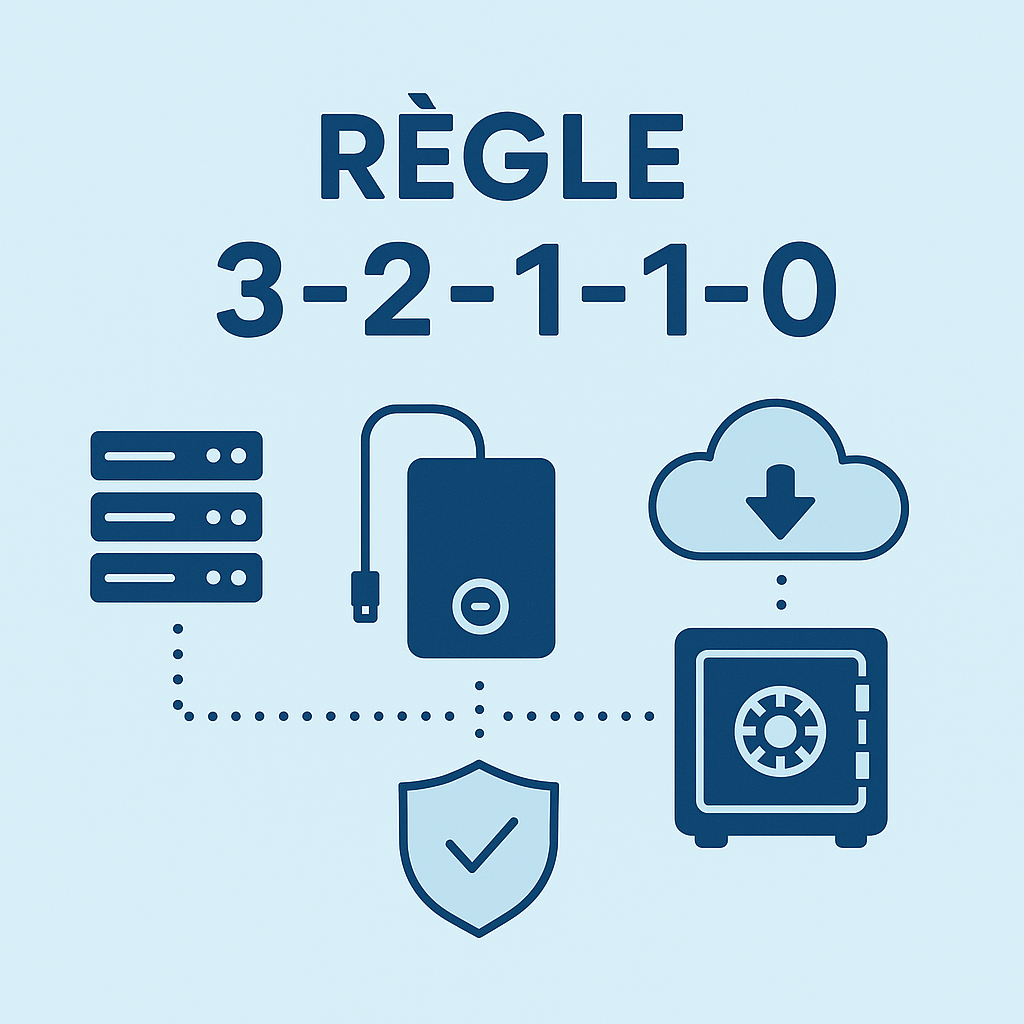

Pour chaque PME, la sauvegarde de données est plus qu’un besoin, c’est une nécessité. La règle 3-2-1-1-0 est souvent citée, mais qu’est-ce qu’elle signifie vraiment pour vous ? Imaginez un système où vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, avec la certitude que vos données sont à l’abri.

Cette règle est bien plus qu’une simple méthode de sauvegarde. Elle vous conseille d’avoir trois copies de vos données sur deux supports différents. Un bon vieux disque externe et une solution de sauvegarde cloud en Suisse, par exemple. Ajouter une sauvegarde hors site et des tests réguliers ? Ça devient un véritable bouclier protecteur contre les imprévus. Dites adieu aux disparitions de données !

En particulier pour des secteurs sensibles comme le domaine médical ou l’ingénierie, la continuité de votre activité dépend directement de cette capacité à restaurer vos données rapidement. Alors, comment mettre en œuvre cette règle simple dans votre PME ? Que vous soyez un cabinet médical ou un bureau d’ingénierie, ce guide pas-à-pas va vous aider à clore cette petite page de votre dossier de sécurité.

Nous explorerons ensemble comment rendre la sauvegarde de données efficace et adaptée à vos enjeux. Êtes-vous prêt à sécuriser votre entreprise à l’heure où les menaces cybernétiques sont omniprésentes ?

Comprendre la règle 3-2-1-1-0 sans jargon

Trois copies, deux supports, une copie hors site

La règle 3-2-1-1-0 résume l’essentiel d’une sauvegarde de données fiable. Trois copies de vos informations, deux types de supports, une copie hors site. C’est simple et redoutablement efficace. Vous gardez vos données de production, vous créez une première sauvegarde locale rapide, puis une seconde sauvegarde délocalisée. Cette seconde copie doit vivre en dehors de vos murs pour encaisser un incendie, un vol ou une panne majeure.

Le choix des supports n’est pas un détail. Un stockage sur disque local apporte des restaurations rapides. Un stockage objet ou une sauvegarde cloud en Suisse offre une résilience géographique et un cadre légal clair. L’idée est d’éviter un point de défaillance unique. Un disque externe plus un cloud hébergé en Suisse, c’est une combinaison qui couvre la plupart des scénarios.

La copie hors site doit rester indépendante de votre domaine et isolée des accès quotidiens. Un compte administrateur séparé, une double authentification, des permissions strictes. Ce cloisonnement empêche un rançongiciel de chiffrer vos sauvegardes en même temps que vos serveurs.

Un test de restauration régulier et zéro surprise

La règle ajoute un pilier souvent négligé : le test de restauration. Sans test, une sauvegarde est une promesse. Avec test, c’est une garantie. Établissez un calendrier précis. Test mensuel pour les données critiques, test trimestriel pour le reste. Vous validez la capacité à restaurer, les temps de remise en service et l’intégrité des fichiers.

Le zéro erreur lors de la récupération, c’est le zéro de 3-2-1-1-0. Ce zéro n’est pas un rêve. C’est un objectif mesurable. On définit des objectifs RPO et RTO réalistes. On mesure. On documente. On améliore. À chaque cycle, vous réduisez l’inconnu. Quand l’incident survient, la procédure se déroule sans hésitation.

Traduire 3-2-1-1-0 dans une PME

Rôles, périmètre et calendrier

Commencez par nommer un responsable des sauvegardes. Il porte la vision, les contrôles et les rapports. En doublure, désignez un remplaçant. Vous évitez le risque de dépendre d’une seule personne.

Cartographiez les données. Classez par criticité. Dossiers patients, comptabilité, ERP, fichiers de conception, résultats de laboratoire, messagerie. Pour chaque lot, fixez un RPO et un RTO. Par exemple, RPO de quinze minutes pour l’application métier, RPO d’une heure pour la bureautique, RTO de deux heures pour l’accueil patient, RTO de huit heures pour les archives.

Créez un calendrier. Sauvegarde locale fréquente, réplicas vers la sauvegarde cloud en Suisse selon vos fenêtres réseau, tests de restauration planifiés. Un tableau simple suffit. Jours, heures, jeux de sauvegarde, responsables. Vous gardez tout sous contrôle.

Choix des supports et architecture de sauvegarde cloud Suisse

Adoptez une architecture à trois étages. Un stockage local haut débit pour les restaurations rapides. Un dépôt de sauvegarde sur site isolé du réseau de production. Un coffre-fort de sauvegarde cloud en Suisse pour l’externalisation et l’immutabilité.

Sur site, un serveur de sauvegarde dédié avec stockage chiffré. Déconnectez ce serveur de l’annuaire lorsque c’est possible. Accordez des permissions minimales. Sur le cloud en Suisse, optez pour un stockage objet compatible avec la rétention immuable. Exigez des journaux d’audit, un chiffrement au repos et en transit, et une redondance multi-zone.

Planifiez l’export hors site à des heures de faible charge. Compressez et dédupliquez pour réduire la bande passante. Tracez chaque tâche. Un identifiant, une taille, un débit, une durée. Vos rapports deviennent votre assurance qualité.

Sauvegarde immuable : pour quoi faire

Protection contre rançongiciels et erreurs humaines

La sauvegarde immuable bloque toute modification ou suppression pendant une période définie. Une fois écrites, les données restent figées. Un pirate peut prendre des droits locaux. Il ne peut pas effacer vos copies immuables. Une erreur humaine peut glisser. Elle ne peut pas détruire l’historique figé.

Cette approche coupe court aux scénarios de crise les plus coûteux. Un rançongiciel chiffre vos serveurs. Vous remettez l’activité en service à partir de la sauvegarde immuable. Vous évitez la rançon. Vous protégez vos résultats de laboratoire et vos dossiers patients. Vous respectez la traçabilité imposée par les normes et la nLPD.

Mise en place pragmatique

Activez la rétention WORM sur votre dépôt cloud en Suisse. Définissez plusieurs fenêtres de rétention. Courte rétention pour les copies quotidiennes. Rétention hebdomadaire plus longue. Points mensuels retenus plusieurs mois. Ajustez selon vos exigences légales et vos besoins métiers.

Séparez les clés. La clé qui écrit n’a pas le pouvoir de raccourcir la rétention. Seul un compte d’archivage, rarement utilisé et protégé par une double authentification forte, peut ajuster la politique. Documentez ce modèle et testez un scénario de restauration depuis ce coffre immuable.

Tests de restauration : fréquence, méthodes et check-list

Rythme conseillé selon le risque

La bonne cadence dépend de votre tolérance au risque et de votre rythme d’activité. En pratique, un test de restauration complet par trimestre constitue un minimum. Pour les environnements critiques, programmez un test mensuel ciblé. Après une mise à jour majeure, test immédiat. Après un changement d’infrastructure, test immédiat. Après une alerte de sécurité, test ciblé.

Fixez des objectifs clairs. Temps de restauration d’un serveur critique en moins de deux heures. Restauration d’un dossier patient en moins de cinq minutes. Restauration de la comptabilité avant l’ouverture des bureaux. Mesurez à chaque itération.

Check-list opérationnelle de test de restauration

- Préparer le périmètre du test : sélection des machines, des bases de données et des fichiers à restaurer

- Valider les points de restauration disponibles et leurs horodatages

- Lancer une restauration isolée dans un réseau de test ou un bac à sable

- Vérifier l’intégrité des fichiers : sommes de contrôle, ouverture des documents, cohérence des bases

- Mesurer le temps de restauration et documenter les écarts

- Tester les dépendances : services, licences, imprimantes, scans DICOM, connecteurs LIMS ou HL7

- Simuler l’accès utilisateur et réaliser une action métier : créer une facture, saisir un résultat, générer un rapport

- Documenter les résultats et mettre à jour les procédures

Mesures de succès et amélioration continue

Surveillez des indicateurs utiles. Taux de réussite des tâches de sauvegarde. Taux de réussite des tests de restauration. Durée moyenne de restauration. Espace consommé sur les dépôts. Coût par téraoctet stocké. Nombre de copies immuables disponibles par période.

Après chaque test, faites un point. Qu’est-ce qui a ralenti la restauration ? Quels contrôles renforcent la fiabilité ? Quel réglage réduit le RTO ? On vérifie chaque paramètre avant de déployer la moindre mise à jour. Cette rigueur vous épargne des nuits blanches.

Sécurité et conformité nLPD

Hébergement en Suisse et localisation des données

La localisation en Suisse simplifie la conformité nLPD et rassure vos clients. La sauvegarde cloud Suisse vous apporte un cadre juridique clair, une latence réduite et une réactivité locale. Vérifiez les clauses de sous-traitance, les lieux exacts de stockage et les mécanismes de redondance.

Imposez le chiffrement de bout en bout. Chiffrement en transit via TLS moderne. Chiffrement au repos avec AES robuste. Stockez les clés dans un module sécurisé. Séparez les droits de gestion des clés et les droits d’exploitation. Conservez des journaux signés qui lient chaque action à une identité.

Traçabilité, journalisation et droit d’accès

Activez la journalisation fine. Qui a restauré quoi, quand, depuis quel point de sauvegarde. Ces traces prouvent votre diligence en cas d’audit. Elles aident aussi à identifier les comportements anormaux.

Contrôlez les accès sur le principe du moindre privilège. Comptes nominatifs, double authentification, rotation régulière des mots de passe de service, pas de comptes partagés. Auditez ces droits tous les trimestres. Coupez ce qui n’est pas utilisé. Vous réduisez la surface d’attaque.

Erreurs à éviter

Pièges techniques qui coûtent cher

Ne stockez pas les sauvegardes sur le même volume que la production. Ne laissez pas un poste utilisateur avec accès administrateur au dépôt. N’oubliez pas de chiffrer. N’ignorez pas la vérification d’intégrité. N’attendez pas un incident pour découvrir que la restauration échoue.

Évitez les sauvegardes bloquées par un logiciel en cours d’utilisation. Utilisez les clichés cohérents pour les bases de données. Arrimez vos sauvegardes à des agents applicatifs quand c’est requis. Contrôlez la cohérence logique, pas seulement la copie binaire.

Pièges organisationnels qui font perdre du temps

Ne confondez pas responsabilité et exécution. Le responsable définit et contrôle. L’équipe exécute et documente. Sans journal, pas de preuve. Sans preuve, pas d’audit satisfaisant. Sans audit, pas de confiance.

Ne laissez pas la sauvegarde devenir une tâche oubliée. Intégrez les sauvegardes au comité de pilotage. Présentez un tableau simple. Tâches réussies, anomalies, actions correctives, tests réalisés, points d’amélioration. Vous transformez un sujet anxiogène en routine maîtrisée.

Budget et ROI

Combien prévoir sans mauvaise surprise

Comptez trois blocs de coûts : le logiciel de sauvegarde, le stockage local, la sauvegarde cloud Suisse. Pour une PME de 20 à 50 postes, l’enveloppe mensuelle typique varie entre 8 et 18 francs par poste pour le logiciel et l’infogérance des sauvegardes. Ajoutez le stockage cloud entre 20 et 40 francs par téraoctet et par mois selon la rétention immuable. Ajoutez le matériel local amorti sur trois à cinq ans.

Prévoyez du temps d’exploitation. Une heure par semaine pour la revue et le contrôle dans un contexte stable. Une demi-journée par trimestre pour les tests de restauration et les rapports. Ce temps évite des heures perdues lors d’un incident. Le ratio est clair. Une heure planifiée épargne dix heures en crise.

Réduire les coûts sans réduire la sécurité

La déduplication et la compression réduisent la facture cloud. L’archivage des jeux anciens sur un palier moins coûteux abaisse le coût sans toucher à la conformité. Le tiering automatique déplace les données selon leur âge. Vous payez pour la vitesse quand vous en avez besoin, vous payez pour la capacité quand la vitesse compte moins.

La politique de rétention doit refléter la loi et le besoin réel. Évitez de garder tout pour toujours. Choisissez un schéma simple. Quotidien sur trente jours. Hebdomadaire sur trois mois. Mensuel sur douze mois. Ajustez pour les dossiers soumis à des obligations particulières. Vos coûts restent prévisibles et vos exigences de sauvegarde de données restent couvertes.

Productivité et continuité

Scénarios concrets par secteur

Cabinet médical. Un serveur d’imagerie tombe pendant une matinée. La sauvegarde locale restaure la machine virtuelle en quarante minutes. Les clichés sont réindexés depuis la sauvegarde immuable en moins d’une heure. L’accueil reprend les rendez-vous. Les médecins continuent l’activité. Facturation intacte. Conformité nLPD respectée.

Laboratoire. Une mise à jour d’un connecteur LIMS corrompt une base. Le test de restauration mensuel avait révélé la dépendance à un service oublié. La procédure documentée inclut désormais le redémarrage du service de messagerie de résultats. Restauration en une heure. Aucune analyse à refaire. Confiance des clients préservée.

Fiduciaire. Rançongiciel via une pièce jointe. Les partages sont chiffrés. Le dépôt immuable hors site reste intact. Restauration des dernières versions en deux heures. Aucun paiement. Déclaration à jour. Les équipes reprennent le travail après la pause déjeuner.

Bureau d’ingénieurs. Un serveur de calcul est indisponible suite à une panne matérielle. Basculer sur une machine virtuelle de secours depuis le dépôt local prend vingt-cinq minutes. Les projets BIM sont récupérés au point de la veille, RPO de vingt-quatre heures validé. Le client final ne remarque rien.

Automatisation et surveillance qui font gagner du temps

Automatisez les sauvegardes et les vérifications. Alertes en cas d’échec, relance automatique, validation d’intégrité, rapport hebdomadaire. Pourquoi perdre du temps sur des tâches chronophages quand l’automatisation est à portée de main ? Dites adieu aux vérifications manuelles à 22 heures.

Mettez en place une supervision simple. Taux de succès, capacité restante, durée moyenne, anomalies de débit. Si un indicateur vire au rouge, l’équipe agit avant l’incident. Des pannes informatiques en pleine heure de pointe. On préfère largement parler d’une heure de pointe sans embouteillages.

Plan d’action en 30 jours

Semaine 1 : audit et cadrage

- Inventaire des systèmes, des données et des dépendances

- Classification des informations par criticité et obligations légales

- Définition des objectifs RPO et RTO réalistes

- Évaluation des écarts entre l’existant et la règle 3-2-1-1-0

On l’accompagne pas à pas : on audite l’existant, on propose un plan d’action, puis on mesure les résultats. Cette ligne directrice évite les projets qui s’étirent sans fin.

Semaine 2 : conception et choix des solutions

- Sélection du logiciel de sauvegarde et des cibles de stockage

- Conception du dépôt local, du dépôt isolé et de la sauvegarde cloud Suisse

- Définition de la politique d’immutabilité et des rétentions

- Séparation des rôles et mise en place de la double authentification

Un atelier avec les équipes métiers clarifie les priorités. On relie les objectifs techniques aux impératifs de facturation, de production et de conformité.

Semaine 3 : déploiement et premières sauvegardes

- Installation des agents, configuration des jobs, chiffrement

- Premier cycle complet de sauvegarde de données

- Vérification de l’intégrité et tests de restaurations partiels

- Documentation des procédures et des accès

La première semaine de production valide l’architecture. Les rapports quotidiens rassurent. Chaque alerte est traitée et documentée.

Semaine 4 : test de restauration complet et passage en régime normal

- Simulation d’incident et restauration dans un réseau isolé

- Mesure des RPO et RTO, ajustements si nécessaire

- Formation des utilisateurs clés pour les demandes de restauration courantes

- Mise en place du calendrier de tests et du tableau de bord

À l’issue de ce mois, la règle 3-2-1-1-0 est opérationnelle. Vous disposez d’un plan validé, d’un suivi clair et d’une capacité de restauration éprouvée.

Guide pas à pas pour configurer 3-2-1-1-0

Étape 1 : préparer le terrain

- Créer les comptes administratifs dédiés aux sauvegardes

- Définir les politiques de chiffrement et les emplacements des clés

- Séparer réseau de production et réseau de sauvegarde quand c’est possible

La séparation des pouvoirs et des réseaux limite la propagation d’une attaque. Une erreur n’entraîne plus une panne générale.

Étape 2 : déployer les dépôts et activer l’immutabilité

- Configurer un dépôt local sur stockage chiffré avec contrôle d’intégrité

- Ouvrir un dépôt de sauvegarde cloud Suisse avec rétention WORM

- Tester l’écriture et la lecture sur chaque dépôt

Activez l’option immuable sur les points critiques. Vérifiez que personne ne peut réduire la rétention sans procédure de validation.

Étape 3 : planifier et prioriser les jeux de sauvegarde

- Priorité aux serveurs métiers et bases de données

- Sauvegardes fréquentes pendant les heures creuses

- Réplication hors site après chaque point de reprise important

Ajustez la fenêtre de sauvegarde pour ne pas gêner l’activité. Un bon ordonnancement protège sans ralentir.

Étape 4 : documenter, former et tester

- Écrire des procédures de restauration pour chaque scénario type

- Former deux personnes par site pour les restaurations simples

- Réaliser un test de restauration sur chaque type de système

La connaissance partagée réduit les temps d’attente. Vos utilisateurs gagnent en autonomie sur les restaurations de fichiers simples. Votre équipe garde la main sur les restaurations critiques.

Fréquence idéale des tests de restauration

Cadence par type de données

- Données cliniques et résultats de laboratoire : test mensuel

- Comptabilité et facturation : test bimestriel

- Fichiers de conception et documentation : test trimestriel

- Postes utilisateurs : test sur un échantillon chaque mois

Cette cadence reste saine et tenable. Elle limite la charge et garde un haut niveau de maîtrise.

Déclencheurs de tests exceptionnels

- Mise à jour majeure d’un logiciel métier

- Changement de stockage ou de réseau

- Alerte de sécurité ou tentative d’intrusion

- Incident de sauvegarde répété

À chaque déclencheur, un test ciblé s’impose. Vous évitez les mauvaises surprises au moment le moins opportun.

Restauration : méthodes et optimisation

Restauration granulaire et reprise complète

Tirez parti des restaurations granulaires. Un fichier, un mail, un enregistrement de base. Rapide et précis. Pour les pannes lourdes, préparez des modèles de reprise complète. Machine virtuelle prête à démarrer. Base de données avec scripts de post restauration. Vos temps chutent.

Documentez les dépendances. Licence, service d’annuaire, connecteur d’authentification, lecteur réseau, imprimantes, scanners médicaux. Une dépendance oubliée transforme un test réussi en échec en production.

RTO et RPO réalistes

RTO ambitieux sans infrastructure adaptée mène à la déception. Dimensionnez le stockage local pour soutenir un débit de restauration élevé. Gardez un jeu de sauvegarde sur disque. Stockez l’historique plus ancien sur un palier plus lent. Vous tenez votre RTO sans exploser le budget.

Le RPO dépend de la fréquence. Pour certaines bases, l’intervalle de quinze minutes par journaux de transactions convient. Pour des fichiers bureautiques, une sauvegarde toutes les heures suffit souvent. Ajustez en fonction de l’impact métier.

Interopérabilité et outils de santé

Connecteurs et formats de données

Dans la santé, votre sauvegarde de données doit comprendre HL7, DICOM, IHE et les spécificités des logiciels métiers. Les sauvegardes applicatives capturent les métadonnées, les index et les fichiers. Les tests de restauration vérifient la consultation d’un examen, la réintégration d’un résultat et la génération d’un rapport.

Pour les laboratoires, testez la chaîne bout en bout. Restauration de la base LIMS, redémarrage des services, validation du flux vers les systèmes externes. La sauvegarde immuable protège l’historique d’analyses et la traçabilité des appareils.

Traçabilité et contrôle qualité

Les environnements médicaux et industriels exigent une traçabilité fine. Conservez les journaux de sauvegarde et de restauration comme des pièces de dossier qualité. Associez un identifiant de test, un périmètre, des résultats et des signatures. La qualité ne tient pas sur des promesses. Elle repose sur des preuves.

Gouvernance et rapports

Tableaux de bord utiles

Créez un tableau synthétique. Tâches planifiées, taux de réussite, incidents ouverts, temps moyen de restauration, capacité restante, coût mensuel. Un coup d’œil et vous savez si tout va bien.

Programmez un rapport mensuel pour la direction. Une page. Points marquants, risques, actions. Vous rendez la sauvegarde lisible et stratégique.

Revue trimestrielle et ajustements

Tous les trimestres, revoyez RPO et RTO avec les métiers. L’activité évolue. La sauvegarde suit. Ajoutez ou retirez des jeux. Ajustez les rétentions. Validez les coûts. Votre plan reste vivant et pertinent.

Sécurité avancée des sauvegardes

Durcissement et accès

Désactivez les protocoles faibles. Isolez les ports. Limitez les adresses autorisées. Surveillez les tentatives de connexion. Un dépôt de sauvegarde n’est pas un partage ouvert. Il exige une discipline d’accès stricte.

Activez la double authentification partout où c’est possible. Utilisez des coffres à secrets pour stocker les identifiants techniques. Renouvelez ces identifiants à un rythme défini. Moins d’ouverture. Plus de contrôle.

Détection des anomalies

Intégrez des alertes sur les volumes de données modifiés. Un pic d’écriture inattendu peut révéler un chiffrement malveillant en cours. Alerte, coupure des tâches, bascule sur le dépôt immuable. Vous cassez la chaîne de l’attaque.

Rôles et responsabilités

RACI minimaliste

- Direction : valide objectifs, budget et politique de rétention

- Responsable sauvegarde : conçoit, pilote, contrôle

- Exploitant sauvegarde : exécute, surveille, documente

- Référents métiers : valident les tests, confirment l’intégrité fonctionnelle

Chacun sait quoi faire et à quel moment. Les décisions ne traînent pas. Les escalades restent claires.

Formation et sensibilisation

Formez les équipes à la demande de restauration. Créez un portail simple pour soumettre une demande. Indiquez le chemin, la date, le type de restauration attendu. Le traitement est rapide. La satisfaction aussi.

Études de cas chiffrées

Cabinet de 25 postes

Avant : une sauvegarde unique sur un NAS. Aucun test depuis un an.

Après : mise en place de la règle 3-2-1-1-0, sauvegarde immuable, test mensuel ciblé.

Résultat : temps de restauration d’un dossier patient ramené de quarante-cinq minutes à six minutes. Interruption annuelle évitée évaluée à deux mille francs. Coût mensuel total inférieur à quatre cents francs. Retour sur investissement immédiat au premier incident évité.

Fiduciaire de 15 postes

Avant : sauvegarde locale et export manuel une fois par semaine.

Après : sauvegarde quotidienne locale, réplication vers une sauvegarde cloud Suisse, immutabilité de quinze jours.

Résultat : RPO d’une heure validé. Gain de productivité de trente minutes par jour pendant les périodes fiscales grâce à des restaurations rapides. Satisfaction client accrue.

Questions fréquentes et réponses directes

Comment traduire 3-2-1-1-0 dans une PME

Maintenez une sauvegarde locale pour la vitesse, une sauvegarde isolée sur site, une sauvegarde immuable hors site dans le cloud en Suisse. Programmez des tests, isolez les accès, chiffrez tout. Documentez. Mesurez. Améliorez. Cette traduction marche pour 5 comme pour 50 postes.

À quelle fréquence tester la restauration

Test trimestriel complet minimum. Test mensuel sur un périmètre critique. Test après chaque changement majeur. Ce rythme garde vos procédures fraîches et vos réflexes en place.

Sauvegarde immuable, pour quoi faire

Pour empêcher un rançongiciel ou une erreur de supprimer vos copies de secours. L’immutabilité garantit que vous aurez toujours une corde de rappel. Vous dormez mieux et vos audits se passent mieux.

Hébergement en Suisse, pourquoi le privilégier

Pour maîtriser la localisation des données, simplifier la conformité nLPD et réduire la latence. La sauvegarde cloud Suisse offre un cadre légal clair et une souveraineté renforcée.

Check-list de fin de mise en œuvre

Conformité technique

- Trois copies validées dont une hors site immuable

- Chiffrement activé en transit et au repos

- Comptes séparés et double authentification

- Tests de restauration réussis avec mesures RPO et RTO

Conformité opérationnelle

- Procédures écrites et accessibles

- Tableau de bord en place avec alertes

- Calendrier de tests planifié sur douze mois

- Revue trimestrielle inscrite à l’ordre du jour

Optimisation continue

- Déduplication et compression activées

- Politique de rétention alignée sur les obligations

- Rapport mensuel à la direction avec coût et performance

- Améliorations notées et suivies

Petits plus qui font une grande différence

Segmentation réseau et bac à sable

Créez un environnement isolé pour tester les restaurations complètes. Vous évitez les interférences avec la production. Vous validez que tout redémarre comme prévu. Ce bac à sable devient votre terrain d’entraînement.

Documentation vivante

Conservez des captures d’écran, des minutages, des listes de vérification. La documentation devient un mode opératoire concret. Un nouveau membre de l’équipe peut exécuter une restauration en suivant la recette sans hésiter.

Résilience face aux menaces

Prévenir plutôt que subir

Bloquez les macros non nécessaires. Mettez à jour sans retard. Surveillez les courriels suspects. Une meilleure hygiène réduit la probabilité d’incident. La sauvegarde de données prend le relais si quelque chose passe à travers.

Réponse coordonnée

En cas d’incident, suivez une séquence simple. Contenir, diagnostiquer, restaurer, valider, communiquer. Une équipe qui sait quoi faire réduit l’impact. Votre plan de sauvegarde devient l’outil central de la reprise.

Simplicité d’usage au quotidien

Portail de restauration à la demande

Offrez un point d’entrée unique. Un formulaire simple. Qui, quoi, quand. La demande arrive avec toutes les informations. L’exécution est rapide. La satisfaction aussi.

Rapports lisibles

Un rapport clair parle à tout le monde. Nombre de tâches, incidents, temps moyen de restauration, état des immuables, capacité restante. La direction voit la valeur. Les équipes voient la maîtrise.

Règle d’or

On ne protège bien que ce que l’on vérifie. Votre stratégie 3-2-1-1-0 vit grâce aux tests. Votre sauvegarde immuable tient la barre quand la mer se lève. Votre sauvegarde cloud Suisse ancre la conformité. Ensemble, ces briques transforment une contrainte en avantage compétitif.

Résumé et appel à l’action

En résumé, appliquer la règle 3-2-1-1-0 est incontournable pour chaque PME. Vous avez découvert comment concevoir une sauvegarde de données robuste en vous appuyant sur trois copies, deux supports, et une méthode de test effective pour garantir l’intégrité des informations. La sauvegarde immuable et la mise en place de tests de restauration réguliers ne sont pas seulement des bonnes pratiques, elles sont vitales pour assurer la continuité de vos opérations. Que vous soyez dans le domaine médical ou industriel, la sécurité de vos données est un enjeu majeur.

Dans votre secteur, chaque minute de perte peut signifier des conséquences financières lourdes et une perte de confiance de vos clients. Avec des budgets bien définis et une approche sérieuse de la sécurisation des informations, vous transformez votre dispositif de sauvegarde en un avantage stratégique. Pensez-y : à quelle fréquence re-testez-vous vos systèmes ? Vos données valent de l’argent.

Nous vous encourageons à mettre en place ce plan pas-à-pas et à documenter chaque étape afin de renforcer vos processus. Plus vous serez rigoureux, plus votre entreprise sera préparée à tout imprévu, de la panne serveur à la cyberattaque.

Alors qu’attendez-vous pour passer à l’action ? Ne laissez pas le hasard déterminer le sort de vos informations. La meilleure stratégie de renforcement des données commence par une réflexion sérieuse sur vos systèmes actuels. N’est-il pas temps pour vous de parler de sécurité de manière proactive ?